Hay veces que es necesario pedir ayuda. Se trata de esos momentos en los que te sientes con el agua al cuello, el trabajo te desborda, sientes las “peleas” contra el corsé burocrático al que torticeramente te someten las instituciones, con la consiguiente y dolorosa queja constante de los pacientes y también de los colegas con los que compartimos trabajo en el Hospital.

Continuar leyendo “Help!!!“

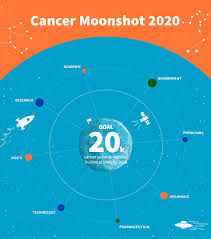

Programa “Cancer Moonshot 2020”

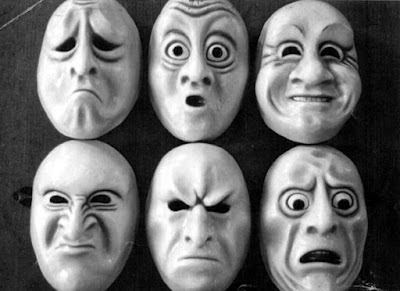

Radioterapia emocional

¿A dónde voy? ¿Cómo me preparo? ¿Cómo es el proceso? ¿Voy a tener personal de apoyo conmigo todo este tiempo? ¿Por qué necesito llevar una máscara? ¿Duele hacerse esa máscara antes del tratamiento?

El tumor nasal de Tom precisa la realización de una máscara termoplástica individualizada, permitiendo al paciente a permanecer inmóvil y reproducir la posición todos los días de tratamiento. Para explicar mejor este proceso, Tom se llevó la cámara detrás de las escenas y se documentó de su propia experiencia vivida en primera persona. Este es el resultado.

¿Qué es el extraño efecto abscopal?

El término “efecto abscopal” fue acuñado por Robin Mole en 1953, y su procedencia viene del latín “ab” que significa “fuera de” y “scopus” que significa “diana o blanco”. Se define así como un evento radiobiológico que ocurre fuera del volumen o región irradiada en el mismo individuo. Generalmente hace referencia a la regresión tumoral en localizaciones corporales distintas a las que la radiación va dirigida de forma local, pero también puede hacer referencia a otros efectos a distancia en tejidos sanos.

Los efectos sistémicos de la radioterapia son un fenómeno bien reconocido por los especialistas radiooncólogos. En la práctica clínica observamos la fatiga o la astenia, la disminución del apetito o incluso cierta pérdida ponderal como efectos comunes durante la aplicación de la radioterapia a nuestros pacientes. Sin embargo, el efecto abscopal es un fenómeno poco conocido y por explorar a pesar de llevar más de medio siglo descrito. Desde la perspectiva científica quedan aún muchas incógnitas por responder sobre los posibles mecanismos que lo generan.

Existen casos fascinantes de regresión tumoral espontánea, siendo más frecuente en unos tipos de tumores muy concretos: los tumores renales, los linfomas y leucemias, el neuroblastoma, el cáncer de mama y el melanoma. De cualquier forma, esta situación es muy infrecuente, recogiéndose en el 0.3% de las series publicadas, por ejemplo, en cáncer renal. Se han sugerido una gran variedad de mecanismos de regresión tumoral: mecanismos de tipo inmunológico, hormonal, de necrosis (muerte celular) tumoral y epigenéticos (ambientales). Estos mecanismos parecen estar relacionados íntimamente con los responsables del efecto abscopal.

Se han documentado de forma metódica en la literatura algunos casos de “efecto abscopal” en pacientes que recibieron radioterapia local. En ningún caso los pacientes estaban en tratamiento citostático o sistémico durante la radioterapia o de forma adyuvante tras ella. La radioterapia asociada a este efecto abscopal fue dirigida al tumor primitivo en un 50% de los casos y a una metástasis en el otro 50% de casos restante. Habitualmente, la regresión del tumor debida al efecto abscopal ocurrió varios meses después de la radioterapia, con una media aproximada de seis meses. En los casos en los que se reportó dicho efecto, la mediana de duración de esa respuesta fue de alrededor de los veintiún meses.

Todo lo descrito es particularmente interesante. La tardanza en la respuesta puede deberse a una respuesta adaptativa humoral que es difícilmente explicable por un efecto celular directo, pero sí por una cascada de respuestas antitumorales de tipo inmunológico. Los datos clínicos parecen indicar que estos mecanismos de respuesta antitumoral subyacente son potentes e importantes, siendo capaces de regular un efecto antitumoral sostenido.

Desconocemos la causa real del efecto abscopal, aunque se supone que podría estar mediado por un mecanismo inmunológico dependiente de citoquinas (factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina) y daño directo de los leucocitos o glóbulos blancos (linfocitos CD4 o CD8, células natural killer, células dendríticas) secundario a la radiación, que se traduciría en un incremento de la expresión antigénica y dotaría a las células inmunitarias de mayor capacidad de reconocimiento y destrucción de tejido tumoral. Traduciendo en palabras que puede entender todo el mundo, se produce un despertar en el sistema inmunológico en el paciente y que antes de la radioterapia no tenía capacidad para reconocer a las células tumorales y actuar sobre ellas.

Los recientes avances en el campo de la Oncología Radioterápica han renovado el uso de un menor número de sesiones con una mayor dosis por fracción en tumores o metástasis de pequeño tamaño, dando lugar a la SBRT o SART (Radioterapia estereotáxica corporal o ablativa, con siglas en inglés). Esta moderna técnica permite administrar dosis por encima de los 6 Gy de una a 5 fracciones y su uso se está ampliando en una gran variedad de tumores y localizaciones primarias o metastásicas. Este hecho ha sumado algunos casos de “efecto abscopal” secundario al uso de SBRT, con regresión completa de otras metástasis fuera de la localización irradiada y documentada por pruebas de imagen.

La radioterapia siempre ha sido considerada como una modalidad de tratamiento local o locorregional. Sin embargo, esto puede representar un concepto excesivamente simplista. Posiblemente la evidencia de éste y otros efectos sistémicos de la radioterapia establezca un cierto cambio de paradigma. Está claro que el “efecto abscopal” puede ser beneficioso en términos de control tumoral. Los mecanismos de estos efectos son multifactoriales y de naturaleza compleja, no del todo esclarecidos. Existe pues una necesidad de entender cómo se originan estos efectos sistémicos a partir de la aplicación de radioterapia local para incorporar nuevas estrategias terapéuticas en el futuro. La incorporación paulatina de nuevas técnicas de irradiación como la SBRT ofrece la posibilidad de combinarse con otras estrategias sistémicas (como la inmunoterapia o la hipertermia) que potencien los deseados efectos antitumorales.

Despejar la incógnita de este efecto abscopal abre así nuevas líneas de investigación en el desarrollo de tratamientos contra el cáncer.

El relato del cáncer desde la experiencia del paciente

Me atrevo a hacer una reflexión personal sobre el asunto, tras escuchar el relato de su enfermedad a tres mujeres que tuvo lugar en la Galería del Hospital Universitario de Burgos el pasado 27 de Abril a iniciativa de Burgos Vital una plataforma que pretende crear un foro que sirva de conciencia de nuestro entorno acerca de la salud, el bienestar y calidad de vida, difundiendo los problemas sociales y sanitarios, contribuyendo así a la promoción de la salud en la sociedad burgalesa.

En la grabación que van a poder ver al final de este post verán tres testimonios de tres mujeres: María Dios, Esther Cámara y Lou Matilla. María habla de su cáncer de mama reposadamente, con una sonrisa, relatando lo que le pasó hace ya unos diciocho años, con sus cicatrices, sus adversidades y cómo logró poco a poco superarlas para a su vez ayudar a otras mujeres que actualmente pasan por lo mismo. Esther habla de lo que supone el diagnóstico y periplo de una enfermedad rara, un pénfigo penfigoide el sentirse huérfana de cualquier tratamiento y de cómo, contra todo pronóstico, consiguió salir adelante e incluso fundar una asociación de pacientes. Finalmente, Lou habla en presente de indicativo, pues se encuentra todavía en tratamiento activo de un cáncer de mama a una edad temprana. Habla también y de una forma francamente emotiva de su experiencia como acompañante del cáncer renal de su marido.

Los tres testimonios ponen sobre la mesa las dificultades que van encontrando a su paso. La palabra cáncer curiosamente está ausente en el vocabulario inicial del médico que le da la noticia. Echan de menos que se nombre a las cosas por su nombre, porque ocultándolo no favorecemos su normalización. Los primeros gestos y las palabras son recordadas a fuego por las protagonistas: carcinoma o proceso maligno. Ambos aún siendo sinónimos no son interpretados con la misma claridad que la palabra cáncer. Primera reflexión: debemos hablar sin miedo del cáncer.

Una segunda cuestión es el apoyo psicológico. Reclaman, al igual que se hace en la intervención de catástrofes o accidentes con numerosas víctimas, la presencia de un psicólogo que les atienda y acompañe en el momento diagnóstico y no tengan que acudir voluntariamente a él a través de una tarjeta donde pone “Primer impacto”. El profesional que da la noticia tiene muchas veces que ejercer esa función. El sistema sanitario no dispone de psicooncólogos en la consulta médica y le derivan a la AECC que suple esa función. Una atención a “pie de consulta” serviría para cribar la necesidad o no de ese apoyo y hacer un seguimiento, especialmente entre la población masculina, reacia a acudir voluntariamente a este tipo de servicio. Tampoco estaría de más tener un psicooncólogo que ayudara a comunicar malas noticias o vigilara la salud psicológica de los profesionales sanitarios. Segunda reflexión: falta apoyo psicológico a un lado y otro de la consulta.

La tercera cuestión que se expone sobre la mesa son las esperas. Y no me refiero a las habituales esperas en las salas previas a la consulta. Las esperas para el diagnóstico y para acceder a los tratamientos. Un mes puede resultar eterno para un paciente que ya sabe que tiene un cáncer. La angustia que se le provoca en ese tránsito es inmensa. El puzzle sanitario se desencaja y el flujo de procesos burocráticos y también no burocráticos es a todas luces lento e ineficiente. Deberían imponerse unidades funcionales de gestión por patologías con consultas de alta resolución, con unos plazos de tiempo máximos y coherentes para los pacientes oncológicos. Tercera reflexión: falta coordinación y atención más temprana del paciente oncológico como norma prioritaria.

Por último, se pone sobre el tapete la falta de información y la necesidad de buscar fuentes de información aunque sea a través de Google. El paciente necesita información, sin excesos, pero clara y concisa. Desea tener una hoja de ruta que no obtiene, pues a medida que pasa por el proceso diagnóstico-terapéutico le explican las cosas en pequeños capítulos que el paciente trata de enlazar como buenamente sabe y puede. Necesita una figura que les acompañe, que les guíe, que les asesore y les ofrezca apoyo. A mi corto entender, un navegador en salud (Health Navigator) podría ser una solución, como ya he mencionado en otras ocasiones. Ayudaría al paciente a no perderse en el tratamiento multidisciplinar, le ayudaría a configurar una agenda personal de citas y pruebas, le resolvería pequeñas dudas sobre los pasos a seguir, le reforzaría positivamente y le serviría de puente entre el paciente y cada especialista. Sin duda le haría más liviano el camino. Cuarta reflexión: debemos hacer un esfuerzo a la hora de comunicarnos con los pacientes y sería bueno establecer una figura integradora que esté acompañando al paciente.

Les dejo con el video. Les advierto que dura alrededor de una hora, pero merece la pena visionarlo y escucharlo. Les ayudará a entender mejor todo lo escrito en este post. A mi me encantó y espero que sea de su agrado.